Paris, Helsinki – und Südwestfalen: Die Zukunft der Kommune erhält gerade ein zweites Gesicht. Immer mehr Städte und Dörfer entwickeln digitale Zwillinge – virtuelle Abbilder ihrer Stadt. Was ursprünglich aus der Industrie stammt, wird nun immer mehr auch für Stadtplanung, Krisenreaktion und Klimaschutz genutzt.

So auch in Südwestfalen: Ob Starkregenfrühwarnung, Stadtklima-Analyse oder Biodiversitäts-Monitoring – bei uns zeigen Kommunen, wie aus Daten konkrete Strategien für nachhaltige Stadtentwicklung werden.

In diesem Kurz-Leitfaden helfen wir, zu verstehen, was digitale Zwillinge sind, wie sie bei uns in der Region eingesetzt werden – und was andere Kommunen davon haben.

Was ist ein digitaler Zwilling?

Ein Digitaler Zwilling ist eine vernetzte, dynamische Darstellung eines realen Ortes. Wenn man so will, ist er ein digitales Abbild dessen, was in der Stadt passiert.

Gebäude, Straßen, Infrastruktur – aber auch Umweltdaten, Mobilitätsflüsse und Nutzungsdaten fließen in das Modell ein. Ziel ist es, mehr oder minder in Echtzeit beobachten zu können, was wo passiert. Und: mithilfe von Simulationen zu verstehen, wie sich geplante Veränderungen auswirken würden. Das ist relevant für Stadtentwicklung, Mobilitätsplanung, aber zunehmend auch für Umweltpolitik.

Südwestfalen: Praxisbeispiele aus Soest, Arnsberg und Olpe

Die Stadt Soest arbeitet an einem digitalen Zwilling – unter anderem auch mit einem Schwerpunkt auf das Stadtklima. Sensoren und KI sollen in Zukunft nahezu in Echtzeit Daten zu Temperatur, Wind und Niederschlag liefern. Ziel ist es, diese Daten so aufzubereiten, dass sie für die Stadtplanung unmittelbar nutzbar sind: etwa für die Frage, wo Bäume Hitzeschutz spenden oder Ruhebänke im Schatten stehen sollten. (Nachtrag: Die digitale Datenplattform wurde übrigens mittlerweile offiziell vorgestellt)

In Arnsberg entsteht parallel ein umfassendes Klimadashboard. Die Stadt verknüpft Daten aus Umweltmessungen, Sensorik und innovativen Quellen: Im Arnsberger Wald etwa messen Sensoren über Lautstärke die Biodiversität und die Bodenfeuchte. Ziel ist es, vernetzte, lokale Daten für präzisere Entscheidungen in der Stadtentwicklung zu nutzen – zum Beispiel bei Hochwasserschutz oder Flächennutzung. Aber auch personelle Ressourcen können so eingespart werden. (Update: Auch das Klimadashboard ist mittlerweile offiziell vorgestellt)

In Olpe wiederum entsteht ein stark praxisorientiertes Starkregen-Frühwarnsystem. Ein Netz aus 90 Regensensoren und 20 Pegeln sammelt kontinuierlich Daten. Eine KI-basierte Auswertung soll Feuerwehr und Verwaltung frühzeitig informieren, um schneller reagieren und Hochwasserschäden minimieren zu können.

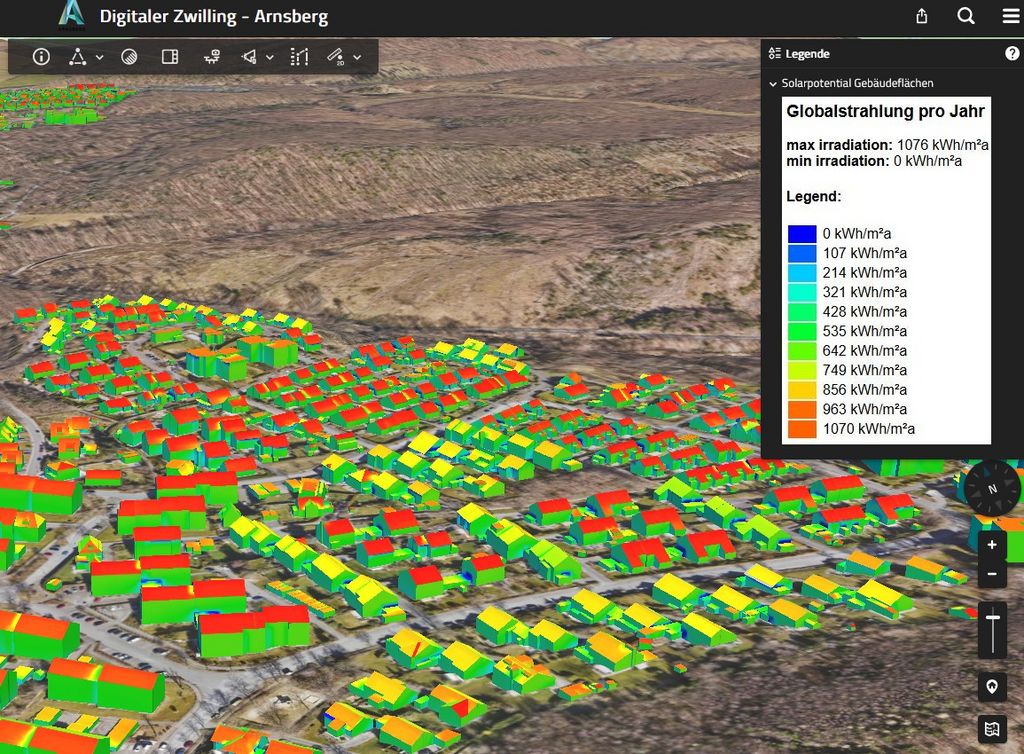

Bild: Der digitale Zwilling der Stadt Arnsberg gibt z.B. Aufschluss, welche Häuser besonders für Solaranlagen geeignet sind (Bildquelle: Stadt Arnsberg)

Auch NRW besitzt einen digitalen Zwilling

Seit September 2024 ist mit dem Digitalen Zwilling NRW (auch DZ NRW) der erste digitale Zwilling eines Flächenlandes verfügbar.

Die Geodateninfrastruktur NRW entwickelte diesen, um eine Grundinfrastruktur von Geobasisdaten, Geofachdaten und Analysewerkzeugen kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Zukünftig soll der DZ NRW mit zusätzlichen Analyse- und Auswertetools sowie Werkzeugen ausgestattet werden. Derzeit handelt es sich beim Digitalen Zwilling NRW um ein stationäres System, deren Basisdaten in Kommunalen Zwillingen oder Fachzwillingen der Landesverwaltung integriert werden können. In Vorbereitung ist die kollaborative Nutzung des DZ NRW über einen mandantengesteuerten Zugang. Dieser Zugang wird den Kommunen in Nordrhein-Westfalen die Mit- bzw. Nachnutzung des Digitalen Zwillings NRW incl. der vorhandenen Analyse- und Auswertetools ermöglichen.

Zu erreichen ist der Digitale Zwilling NRW über den Link: www.dz.nrw.de oder über www.geoportal.nrw.

Bild: Das Gebäude der Südwestfalen Agentur in Olpe – im Digitalen Zwilling NRW (Bild: Screenshot)

Warum das nicht Spielerei ist, sondern Strategie

Digitale Zwillinge sind keine Visualisierungsspielzeuge. Richtig genutzt, werden sie zu steuernden Elementen der Stadt- und Dorfentwicklung.

Denn sie ermöglichen es,

- Wirkungen von Maßnahmen zu überprüfen,

- Planungen auf valider Datengrundlage zu erstellen,

- Risiken wie Starkregenereignisse oder Hitzephasen besser zu antizipieren,

- Beteiligung über konkrete Visualisierungen zu fördern.

Ein Digitaler Zwilling macht Umweltveränderungen messbar, sichtbar und verhandelbar. Da in ihn Daten aus mehreren Quellen einfließen –und das konstant– ist er eine bessere Entscheidungsgrundlage für ungeplante Ereignisse ist als eine einmalige Datenerhebung (bspw. durch eine Thermalbefliegung), welche immer nur eine Momentaufnahme beitragen kann.

Ein Digitaler Zwilling erlaubt nicht nur die Rückmeldung auf Strategien, sondern auch die Simulation alternativer Szenarien. Was passiert, wenn wir große Flächen entsiegeln? Wie wirkt sich mehr Stadtgrün auf die lokale Temperatur aus? Diese Fragen werden beantwortbar.

Also: Die Zukunft der Stadt entsteht doppelt

Digitale Zwillinge sind keine Zukunftsvision mehr. Sie sind bereits gelebte Praxis in vielen innovativen Städten – auch in Deutschland.

Sie beweisen immer mehr ihren Sinn für die Stadtplanung und politische Gestaltung – besonders, wenn es um Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und Resilienz geht.

Wer Smart City ernst meint, sollte den digitalen Zwilling als zentralen Baustein verstehen: als Werkzeug der Steuerung, als Brücke zwischen Technik und Verwaltung, und als Einladung an die Bürgerschaft, Teil der Transformation zu werden.

Hilfreiche Links

- Ein ausführlicher Leitfaden des Bundes & des Smart City Dialogs zum Thema Digitaler Zwilling (Stand: 2023)

- Ein früherer Leitfaden zum Thema Digitaler Zwilling – als es noch keinen in unserer Region gab

- Die Maßnahmen Bausteine aus dem Projekt 5 für Südwestfalen zum Thema Digitaler Zwilling

- Zum Digitalen Zwiling aus Soest

- zum Digitalen Zwilling aus Menden

- zum Digitalen Zwilling aus Arnsberg

- Die Seminare des Smart City Dialogs zu Digitalen Zwillingen: Grundlagen und Rahmenbedingungen (Vergabe etc.)